¿Qué es el indie? Una pregunta que resurge cada cierto tiempo como un virus cultural imposible de erradicar. Cada año, algún periodista o publicista desentierra el término, casi siempre para vaciarlo un poco más de sentido. ‘Esta edición de OT es la más indie de todas’, proclaman. ‘La cara indie de La Oreja de Van Gogh era Leire Martínez’, rematan otros. Y uno no sabe si reír o llorar.

El indie se convirtió en eso: en un envoltorio de marketing, en un algoritmo que confunde lo alternativo con lo asequible, lo marginal con lo rentable. Y, sin embargo, todavía hay lugares donde la palabra recupera algo de su significado original.

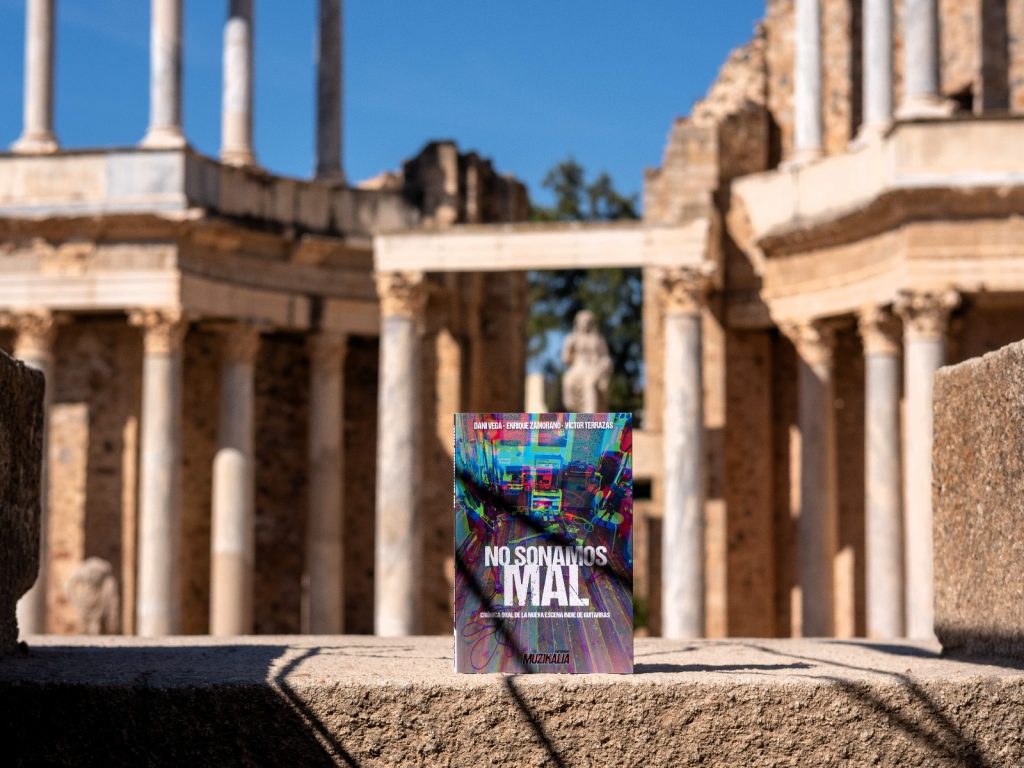

A los pies del Templo de Diana, en Mérida, inaugurando la segunda edición del festival Cinebeat, Enrique Zamorano y un servidor presentamos el libro No Sonamos Mal. En mitad de la charla, entre canciones, anécdotas y procesos de composición, el periodista y batería de Black Maracas, Borja Morais, nos lanzó la pregunta que nadie quiere responder del todo:

—‘Vale, pero… ¿qué es el indie?’

Se hizo un segundo de pausa. Nos miramos. Nos reímos. Y, sin pensarlo demasiado, señalamos a Ángel Briz, director del festival, y a Montse Tudela, miembro del jurado, sentados junto a nosotros. ‘El indie son ellos’, contestamos. Había algo de broma y mucho de verdad en esa respuesta improvisada. Porque si algo encarna hoy ese espíritu que nació en los noventa, son precisamente proyectos como Cinebeat: levantado a golpe de intuición, fe y pasión, capaz de lograr algo poco común, casi mágico: convertir una ciudad entera en escenario.

Su propuesta radica en la sencillez: verse en los bares, como rezaban las camisetas de todo los miembros de audiovisuales. Tejer una telaraña de música y cine que se expande por salas, plazas y ruinas romanas, transformando Mérida en una pequeña utopía creativa durante unos días. Una forma de entender el arte como comunidad, donde las limitaciones económicas se compensan con imaginación, complicidad y un gusto exquisito en la selección de bandas. Aquí no hay camerinos de fantasía ni zonas VIP: los músicos son público cuando no tocan, los técnicos son amigos, y el público asiste con esa energía rara de quien está a punto de descubrir su nuevo grupo favorito, ese que apenas tiene tres canciones.

Y ojo: independencia no significa amateurismo. Hay que desterrar esa idea de que lo que nace desde la pasión carece de calidad. Basta ver el trabajo de sonorización del festival: técnicos que, en tiempos récord y con pruebas mínimas, logran un sonido que ya quisieran ciertos macroescenarios. Bandas con vidas que merecerían un documental y un público intergeneracional que siente , y sobre todo vive, que algo está pasando en la ciudad que habita.

No en vano, el Observatorio de la Cultura reconoció el año pasado a Cinebeat como uno de los diez eventos más innovadores de España. No por su tamaño, sino por su manera de hacer: por su capacidad para doblar esfuerzos, compartir recursos y mostrar un eclecticismo musical que muchos festivales con presupuestos millonarios envidiarían. Cinebeat demuestra que no hacen falta cifras desorbitadas para generar impacto, sino criterio, comunidad y una idea clara: hacer las cosas con sentido, algo que defendemos a lo largo de las páginas de nuestro libro.

En un país donde la palabra indie se ha vaciado hasta el ridículo, Cinebeat suena como un recordatorio de lo esencial: que la independencia no se mide en reproducciones, ni en campañas de marketing, sino en la honestidad con la que uno sostiene un proyecto cultural. Y eso, en estos tiempos de cartón piedra, es casi un acto de resistencia. Una energía que recuerda que la cultura no siempre fue un producto: también fue un lugar de encuentro.

Quizá por eso, cuando cayó la noche sobre el Templo de Diana y las luces bañaron las columnas romanas, tuve la sensación de que el indie, en su sentido original, no estaba tan muerto como creíamos. Solo había cambiado de sitio. Hay que mirar hacia otras latitudes: hacia el Zaragozafelizfeliz, el Prestoso Fest en Cangas del Narcea, el Truenorayo fest en Valencia, Estaciones Sonoras en Cascante o el Rudismo en Bullas, por mencionar algunos ejemplos. Pequeños laboratorios de resistencia cultural que, como Cinebeat, pueblan el territorio de buen gusto y buenas formas.

La importancia de Cinebeat, o lo que lo diferencia de otros festivales, está precisamente ahí: en su capacidad de hacer ciudad. Unas cuarenta formaciones desplegadas en diez espacios, siete salas y apenas dos días. Bares, locales y rincones inesperados convertidos en escenarios improvisados donde la música suena viva, imperfecta y verdadera.

Esa misma noche, tras nuestra presentación, llegaron los conciertos inaugurales con Hombre Tigre, ganadores del premio a mejor banda en la primera edición del Cinebeat. Su sonido, de alma ochentera y texturas de sintetizador, destila ese aroma tecno-pop que oscila entre lo nostálgico y lo eléctrico. Aún sin disco publicado, canciones como “Puerto Hurraco” mezclan surrealismo y humor con la voz carismática de Emilio Pérez, heredero directo de Coppini (en el fraseo, en la teatralidad, en esa ironía vocal tan de Golpes Bajos), pero también de la energía visceral de Samuel T. Herring (Future Islands), capaz de bailar a saltos, contorsionarse y lanzarse al suelo como si el escenario fuera un campo de batalla. Entre los miembros del grupo también se encuentra Fermín Solís, ilustrador y escritor, ganador de un Goya por Buñuel en el Laberinto de las Tortugas.

Con el primer concierto ya terminando y nuestros libros desplegados sobre las escalinatas del templo, nos encontramos charlando con Agustín Fuentes, acompañado de su familia, uno de esos guardianes del buen gusto que lo confirma cada año como director del Contempopránea. Entre bromas y anécdotas, Agustín nos lanzó una recomendación: ‘no os perdáis al siguiente grupo’. Se refería a Stra. Trueno Negro, que estaban a punto de salir al escenario. Bastaron unos acordes para entender el aviso.

El grupo, liderado por Natalia Drago, tiene un sonido suspendido entre la melancolía de Echo & The Bunnymen y la crudeza luminosa de la escuela alternativa argentina, esa tradición que enlaza con Las Ligas Menores, Bestia Bebé, 107 Faunos o las más actuales Las Fin del Mundo. En temas como “Yendo a comprar” asoma el pulso hipnótico y la lírica urbana de The Velvet Underground, mientras “La cura” o “El backstage de la zapatería” se adentran en un realismo sucio de belleza extraña. Incluso se atreven con una versión de “If I Could Write Poetry” de Television Personalities, traducida con gusto como “Si supiese escribir”.

Todas estas canciones pertenecen a su nuevo disco, El sonido de la felicidad, uno de los grandes descubrimientos del Cinebeat, y en mi caso personal de los discos del año. Es más, más allá del directo, con las segundas escuchas una vez ya en casa, emergen detalles que lo hacen aún más especial: J de Los Planetas en los coros de “Ya no me acuerdo”, la producción de Señor Chinarro y la anécdota increíble de que, este mismo año, en el Degusta Fest de Granada, Drago fue invitada por The Jesus and Mary Chain para interpretar “Just Like Honey” y “Sometimes Always”.

Tras este excelente concierto llegó el turno del que sería, en cuanto a asistencia, el más numeroso de toda la edición: Bulo. Un nuevo proyecto, aún sin álbum debut, compuesto por los músicos que acompañan a Robe Iniesta en su aventura en solitario. Con un directo de rock melódico sólido, elegante y ejecutado con el oficio de quienes dominan el escenario, la formación, creada por Lorenzo González y Woody Amores, ha publicado este 2025 dos canciones junto a Dromedario Records, el mismo sello de Robe o Marea.

Viernes 17 de octubre

En los festivales organizados por una ciudad, siempre existe un pequeño riesgo logístico: la distancia entre escenarios. Pero en Cinebeat eso apenas se notó. Salvo casos puntuales, como el de Martín Mostaza en el Bar Joplin, la mayoría de los conciertos se repartían entre dos calles paralelas —Alvarado y Holguín—, situadas en la zona de ocio emeritense. Entre ambas, un hervidero: gente, cerveza, conversaciones cruzadas, tribus urbanas de todos los tiempos y edades. La fiesta no estaba en un recinto: estaba en los bares, en las calles, en ese tránsito constante.

Ir de garito en garito, de grupo en grupo, de conversación en conversación, es uno de los grandes aciertos del evento. Lo único que a veces jugaba en contra era la simultaneidad de propuestas: un pequeño retraso en una sala podía significar perderse el inicio del siguiente concierto. Pero fueron excepciones menores dentro de una jornada que fluyó con naturalidad. Eso sí, hubo momentos en que el público desborda cualquier previsión, y algunos conciertos se vivían desde fuera, simplemente escuchando, intentando abrirse paso entre el gentío.

En el Bar Joplin, Martín Mostaza —alter ego musical del dibujante y novelista gráfico Fermín Solís— ofreció uno de los momentos más íntimos del día. El local, lleno hasta los bordes, mezclaba públicos: algunos recién terminaban de comer, otros retrataban en directo al músico (el dibujante dibujado), mientras Solís, guitarra y armónica en mano, regalaba un concierto pequeño pero certero. A veces no hace falta más para llegar al corazón: una voz, unas cuerdas y el silencio atento de un bar.

Poco después, ya avanzada la tarde, la ruta nos llevó hasta el Maruja Limón, donde la joven extremeña Makiu presentó su primer EP, Vampira. Un sonido suspendido entre el trap experimental y el hyperpop, que comenzó ante pocos espectadores y acabó llenando el local de juventud y curiosidad. En la puerta contigua, el Jazz Bar —abierto desde 1985— ofrecía otra postal: un público más maduro, más numeroso, y una energía distinta, más cálida y mestiza. Allí, Asina Önde desplegó un directo visceral. El espacio, con sus luces tenues y su historia, parecía trasladado por un momento a Nueva Orleans. No cabía un alma. Eran las seis de la tarde y el blues, el funk, la cumbia y el dub se entrelazaban con una voz soulera que presentaba su álbum debut, Entre la encina y la jara. Uno de los clímax llegó con una versión de “Clint Eastwood” de Gorillaz, coreada y bailada por todos los presentes. Fue el primer gran estallido del día: una comunión entre estilos, generaciones y acentos.

Uno de los nombres más esperados era el de Julien Elsie, y su concierto en la sala Malamadre no decepcionó. Hubo cierto caos previo: más de media hora de retraso por problemas técnicos, público agolpado a las puertas durante la prueba de sonido y una impaciencia creciente. Pero el resultado justificó la espera: un directo demoledor, de los que llenan el espacio, digno de un escenario principal en cualquier festival del país. Su sonido, a medio camino entre la dark wave, el folk oscuro y el alt-country, envolvió por completo la sala. Presentaban Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River, que interpretaron íntegro y en orden, como un viaje narrativo. Canciones como “Turtle”, “Same People” o “Brother” abrieron el camino hacia un universo que evocaba la crudeza del parafraseo de The Velvet Underground, creciendo poco a poco en intensidad hasta alcanzar una recta hipnótica con “Grace” y “1969”. Fue un concierto total: de los que no solo buscan gustar, sino arrasar. Una demostración de que todavía hay bandas que entienden el directo como un espacio de verdad, donde el ruido y la emoción forman parte de una misma liturgia.

Desde Granada, y de nuevo en el Maruja Limón, fue el turno de Marrón Rosé, un grupo de letras afiladas y sonido pop punk que encaja con naturalidad en esta nueva escena de guitarras. Con una actitud divertida y desenfadada, destacaron con temas como “Yo sí te creo” o “Ser producto”, canciones que reflejan también el componente social y feminista de la banda.

Más tarde, la acción se trasladó de nuevo a la sala Malamadre para recibir a A. Expósito y Los Terlenkas, en uno de los conciertos más concurridos y emotivos de todo el festival. Había un sentimiento de familia en el aire: el regreso a los escenarios de algunos músicos míticos del rock urbano extremeño. Con un tono más nostálgico —algunos aseguraban que llevaban más de dos décadas sin tocar juntos—, el ambiente se llenó de redención y camaradería. Alfredo Expósito, con su camiseta de Leño y su guitarra, ofreció una hora de rock crudo, callejero, con ese sonido clásico que recuerda a las calles ochenteras. La fiesta culminó con temas de su antiguo grupo Los Daltónicos, como “En la ciudad” o “Mil kilómetros”, canciones casi imposibles de encontrar hoy en día, salvo para quienes aún conservan algún cassette o disco de la época, o las pocas recuperadas por el blog Cantarranas. Rock de garito, de pantalones ajustados y minis de kalimotxo.

Y si Alfredo Expósito representaba la vertiente más Leño del rock urbano, el siguiente artista encarnó su lado más duro, el del hard rock de Obús o Barón Rojo. Carlinos Masegosa, mítico músico extremeño de bandas como Bucéfalo —formada en Mérida en 1983 y activa hasta su gira de despedida en 2022—, presentó su nueva banda Zalake. Y lo hizo en uno de los lugares más auténticos de toda Mérida: El Bujío, una especie de cueva subterránea donde el calor y la humedad eran parte del ritual. Más allá del legado de Carlinos en el rock extremeño, lo más interesante fue su apuesta por el castúo, idioma en el que compone y canta, como ya hacía en Bucéfalo. Con “Trashumantes” y “Zalake”, sus dos canciones publicadas hasta la fecha, demostró que sigue vivo ese espíritu rebelde y rural que definió toda una forma de entender el rock en Extremadura, y del cual años después beberían grupos como Extremoduro o Sínkope.

Por último, antes de la sesión de Jotapop —que nos tuvo en pie hasta bien entrada la madrugada—, llegó uno de los momentos más intensos del festival: Black Maracas. Un trío madrileño que sonó como una descarga eléctrica. Su directo es una mezcla furiosa de stoner rock, blues oscuro y psicodelia incendiaria, con una estética que parece sacada de los últimos días del Sabbath setentero. Borja Morais a la batería, Alejandro De Frutos al bajo y Adrián “Dilly Child”, guitarrista, cantante y fundador, desataron el lado más salvaje del Cinebeat.

El Maruja Limón se convirtió en una cueva roja de distorsión y sudor. No cabía un alma. Cada riff, cada golpe, se sentía físico, abrasivo. Presentaron su nuevo álbum, The Anecdote, en un directo que más que concierto fue un exorcismo sonoro. Al día siguiente el jurado lo confirmó: mejor grupo de esta edición. Y no sorprende. Black Maracas llevan tiempo construyendo su leyenda a base de giras por el norte de Europa y Estados Unidos. En apenas unos meses cruzarán el Atlántico rumbo a México, donde les espera una gira de más de diez fechas. Una banda que suena a carretera, a humo, a electricidad.

Sábado 18 de Octubre

Tras una primera jornada excelente —y salvo algún problema puntual de horarios, con retrasos que obligaron a elegir entre Black Maracas, Bolsas de Moscas o Balarrasa—, el festival cerró su primer día como una auténtica maravilla de idas y venidas de estilos.

En nuestro caso, para la segunda jornada, los conciertos comenzaron a partir de las cinco de la tarde, y ya desde esas primeras horas se intuía una afluencia mayor que la del día anterior. En el Maruja Limón, el cuarteto cacereño OldHands desplegó su rock ochentero con una energía que delataba oficio. Aunque sus miembros llevan toda la vida en distintos proyectos, fue hace apenas unos años cuando decidieron unirse bajo este nombre. En 2023 publicaron su álbum debut, Little Bites, que presentaron en directo con la solvencia de quien ha crecido entre escenarios y amplificadores.

A la misma hora, en la sala contigua Barocco, actuaba Sofía Blond, otra artista cacereña, pero con un registro completamente distinto. Su propuesta se mueve en coordenadas pop, con una estética a medio camino entre la rebeldía adolescente de Avril Lavigne y la sensibilidad cinematográfica de The Perks of Being a Wallflower. Actualmente se encuentra estrenando nuevos temas, entre ellos “El Barco”, que formarán parte de su próximo trabajo discográfico.

Mientras tanto, en el Jazz Bar, uno de los locales más concurridos del festival, el público llenaba hasta el último rincón para ver a Niño Índigo, acompañado por Elena Domínguez al violonchelo. Juntos ofrecieron un directo de una belleza íntima y contenida, donde las cuerdas y la voz parecían respirar al mismo tiempo. Un pequeño oasis dentro del bullicio general, de esos conciertos que te obligan a parar, mirar y escuchar.

Pero no podíamos detenernos demasiado, porque a esa misma hora tocaba también Bambinika, en uno de los mejores conciertos de todo el Cinebeat. Esther Méndez comenzó el concierto con apenas una decena de personas en la sala, y lo terminó con el local completamente abarrotado, entre aplausos y peticiones de bis —que, por suerte para los presentes, llegó—. Esta artista de la zona de La Vera (Cáceres) se mueve en coordenadas folkies al más puro estilo Bob Dylan o Neil Young, mezclando con buen gusto la tradición sonora latinoamericana de Violeta Parra o Mercedes Sosa. Canciones como “Cosas pequeñas” o “Trabalenguas” son buena muestra de ello. Además, hace unos años fue nominada a los Premios Goya en las categorías de Mejor Canción Original y Mejor Música Original por la película de Caye Casas titulada La mesita del comedor. Una artista total, que a finales de este año —o principios de 2026— publicará su nuevo disco de estudio.

En la cueva del Bujío era el turno de los baracaldeses Los Retumbes, que presentaban su nuevo disco, publicado este 2025, Violentos Torpedos de Realidad. Garaje punk de la vieja escuela: sonido abrasivo, letras irónicas y temas que, con suerte, superan los dos minutos. El público, completamente entregado, seguía el ritmo hipnótico del tom y la caja mientras la guitarra desfilaba entre el ruido primitivo. Ellos, con antifaces y una energía desbordante, convirtieron el concierto en una descarga eléctrica.

Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo —cerveza en mano y aún sudados del calor del Bujío— nos topamos con la procesión por el 125 aniversario de la Hermandad del Calvario. Las mismas dos calles se transformaron, de pronto, en una película de Berlanga: rockers y heavies mezclados con cofrades y pasos. Una escena tan surrealista como el hecho de estar viendo, a escasos metros, a un grupo llamado Payasos Dopados, una banda que mezcla punk-rock, reggae y ska, mientras por la ventana se asomaba la Santísima Virgen de la Amargura. Algo digno de haber sido filmado.

Tras aquel momento berlanguiano, el público era tan numeroso que resultaba casi imposible entrar en cualquiera de los conciertos restantes. Aun así, tuvimos suerte: conseguimos ver a Black Suited Ladies, un trío que apenas supera la veintena y que se mueve por los parámetros del glam metal más clásico, al estilo Mötley Crüe, o por esa escuela de ritmos ledzeppelianos que hoy revive Greta Van Fleet. En este 2025 acaban de publicar su primer EP.

El último concierto del festival correspondía a los míticos The Buzzos, una de las bandas más veteranas y queridas del rock extremeño, con más de dos décadas en la carretera. Lamentablemente, la cantidad desorbitada de gente que ocupaba el Bujío y los alrededores nos impidió verlos.

Ya de madrugada, de nuevo en el Bujío, con el local lleno hasta la bandera, tuvo lugar la entrega de premios al mejor grupo de esta edición —que el año próximo actuará en el Templo de Diana—. El galardón fue, como adelantamos, para Black Maracas. La noche continuó con la sesión de Neila DJ, que pinchó una selección marcada por los grupos del libro No sonamos mal (La Élite, Mujeres, Depresión Sonora, Biznaga), aderezada con temas de The Cramps o Viagra Boys. El cierre corrió a cargo del Dj Alqántara, con una sesión de techno en la que incluso se subió al escenario el guitarrista de Black Maracas para tocar en directo. Un final de fiesta entre el sudor, el baile y la electricidad.

A principios de esta crónica intentábamos responder a la pregunta que Borja Morais nos lanzó: ‘¿Qué es el indie?’

Todavía no estamos del todo seguros, pero —como intuíamos— el indie debe de ser algo muy parecido a esto.

El mismo viernes en que arrancaba la jornada del Cinebeat, la revista Muzikalia celebraba su 25 aniversario. Una auténtica proeza en los tiempos que corren, donde estos panchovillas de la vida seguimos intentando llegar a todo —y de las mejores formas posibles—. Mientras en Mérida se sucedían los conciertos y las raciones de pestorejo, en Madrid, Fernando Alfaro tomaba el escenario del Lula Club para soplar las velas de uno de los medios que más ha hecho por mantener viva la independencia musical en España. No pudimos estar allí, ni falta que hizo, porque de alguna manera ambos lugares compartían la misma energía: la de quienes creen que aún se puede construir algo distinto.

Y fue precisamente Alfaro, mítico líder de Surfin’ Bichos y Chucho, quien en el libro No Sonamos Mal nos dio la mejor respuesta a esa pregunta inicial. Su definición, más que una explicación, es una actitud; la misma que une a Muzikalia, Cinebeat y, en el fondo, a todos los que seguimos escribiendo, tocando o soñando con la música:

‘Gente protestando contra el caos que es vivir. Cada uno con su estilo: unos usando el humor, otros con tremendismo, pero igual. Hay guitarras enchufadas a las cajas de ruido. Con el tiempo, el indie se ha intentado convertir en un estilo musical, pero no lo es: es una forma de funcionar. La música independiente se ha tratado de convertir en un estilo y ha tenido resultados nefastos, porque cuando se estandariza como sonido genera monstruos, música mala, como todo cuando pierde sus valores Yo utilizo el término, pero con una visión particular, de forma irónica. Convertirlo en un estilo me parece un error, porque resta libertad para crear’.

Quizá ahí esté la clave. El indie, si aún significa algo, es eso: una forma de estar en el mundo, de hacer las cosas con sentido, con libertad y sin pedir permiso. Y si alguien duda de que todavía existe, solo tiene que venir a Mérida un fin de semana de octubre y dejarse llevar entre bares, guitarras y canciones.

Fotos Cinebeat: Víctor Terrazas